«Übrigens» in den Freiburger Nachrichten vom 8. September 2015

«Sie sind jetzt also einer dieser Teilzeitmänner», sagt der Personalverantwortliche, eine Spur Spott in seiner Stimme, Mitleid in den Augen. Das Vorstellungsgespräch dauert noch keine fünf Minuten, und ich weiss, es wird nicht gut enden.

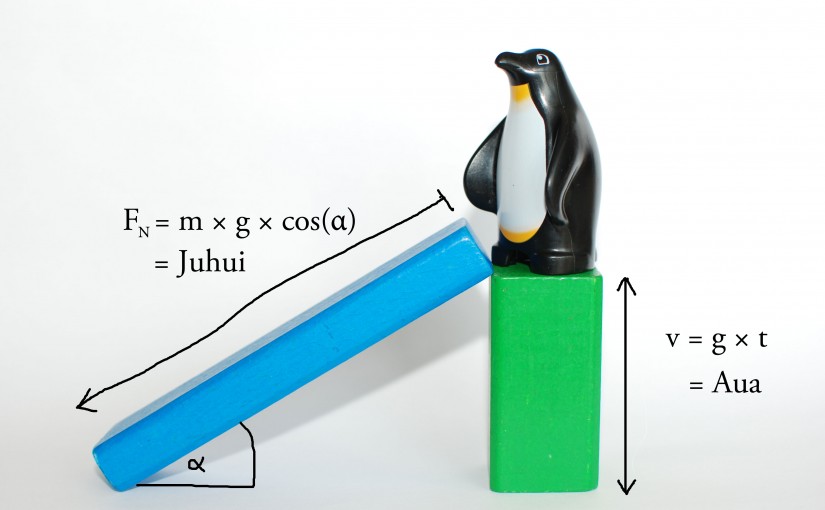

«Ich bevorzuge den Begriff Vollzeitmensch», entgegne ich. «Teilzeitmann ist ein bescheuertes Etikett. Das klingt so, als sei ich nur ein halber Mann, weil ich 60 Prozent arbeite. Was natürlich Quatsch ist. Ich bin ich, egal, ob ich am Sitzungstisch sitze oder im Sandkasten. Ich will einfach Teilzeit arbeiten, damit ich Zeit für meine Familie habe.»

«Ich verstehe, Work-Life-Balance, das schreiben wir gross bei uns.»

«Ist ja auch ein Nomen», rutscht es mir heraus.

«Quality Time mit den Kleinen, das ist mir persönlich auch wichtig», fährt der Personaler leicht irritiert fort.

«Quality Time ist eine faule Ausrede von Managern, die 60 Stunden und mehr pro Woche arbeiten und meinen, sie könnten das kompensieren, indem sie am Sonntag Frühstück für die Familie machen», erwidere ich. «Und dann sind sie sauer, wenn der Sohn lieber ausschläft als mit Papa Kaffee zu trinken.»

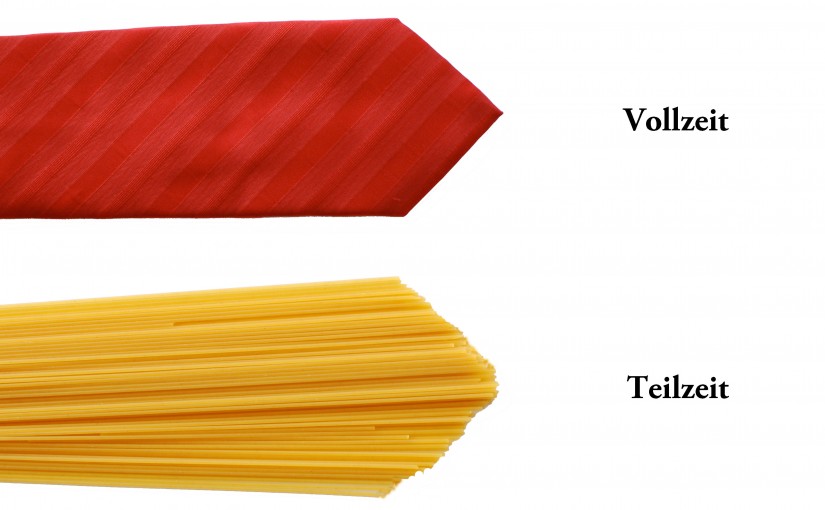

Der Personaler zupft an seiner Krawatte.

«Ich will einfach nicht als Grossvater mit meinen Enkeln nachholen müssen, was ich mit meinen eigenen Kindern verpasst habe. Und ausserdem ist es auch eine Frage der Partnerschaftlichkeit: Ist doch selbstverständlich, dass man sich in einer Beziehung die Arbeit teilt–die bezahlte und die unbezahlte. Oder nicht?»

Er schweigt.

«Wissen Sie, woran es liegt, dass 60 Prozent der Frauen Teilzeit arbeiten, aber nur gerade 16 Prozent der Männer, obwohl Frauen häufig besser ausgebildet sind? Nicht an den Strukturen. Sondern an den Männern. Die wollen es gar nicht anders. Denn Kinder und Haushalt, das kann ganz schön frustrierend und anstrengend sein. Der mühsamste Chef lässt sich leichter handlen als eine störrische Fünfjährige. Und ein Feierabendbier mit Kollegen ist auch angenehmer als das Gemotze der Kleinen über das Gemüse.»

«Ich finde es super, wie Sie neue Rollenmodelle …», stottert der Personaler.

«Kommen Sie mir nicht damit. Ich will keinen Orden als Vorzeige-Teilzeitmann und auch keinen Exoten-Bonus. Ich will einfach nur diesen Job. Weil ich gut bin. Und erst meine Soft Skills: Konflikte lösen, motivieren, zuhören, führen, Prioriäten setzen. Und ich backe himmlische Brownies. Hab ich alles als Vollzeitmensch gelernt. Noch Fragen?»

Die hatte der Personaler nicht. Den Job habe ich übrigens auch nicht bekommen. Aber es hat gut getan, das alles einmal rauszulassen.