«Übrigens» in den «Freiburger Nachrichten» vom 6. Januar 2026

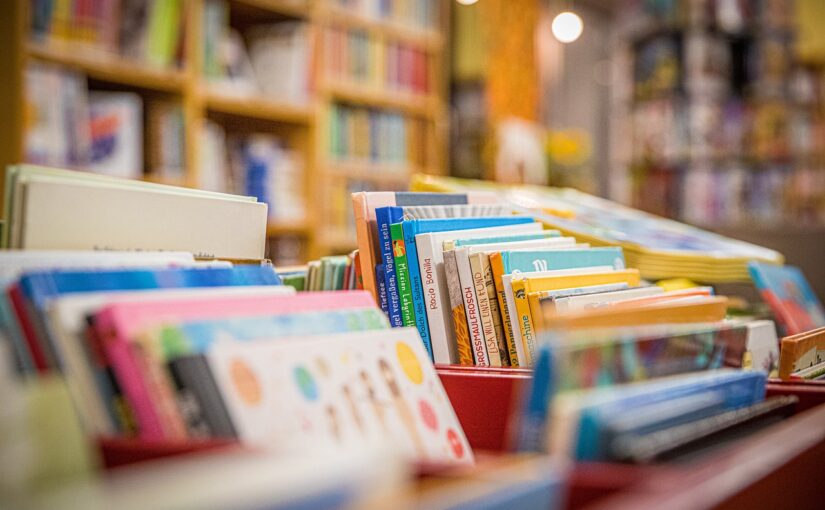

Bibliotheken sind mehr als nur Regale mit Büchern. Bibliotheken sind Oasen. Oasen mitten in der Wüste unseres Alltags. Draussen sengt die unbarmherzige Sonne der Pflichten: Du sollst, du musst, du hast noch nicht. Und die Pendenzen türmen sich wie Dünen, endlos, unbezwingbar.

In einer Bibliothek aber müssen keine Sandkörner gezählt werden und keine Karawanen geplant. Hier darf man ankommen, durchatmen, verweilen – und ein Wunder erleben: Aus papierenen Quellen sprudelt der Lesefluss, lebendig, verlockend, verheissungsvoll. Man lässt sich mitreissen von Geschichten, treibt an unbekannte Ufer und taucht neu belebt wieder auf.

Wie leicht verliebt man sich hier Hals über Kopf ins vielstimmige Gurgeln, Murmeln und Rauschen der Sprache. Und wie gerne kommt man wieder. Denn in Bibliotheken erlebt man keinen One-Night-Stand, sondern 1001 märchenhafte Nacht.

Ungeniert darf man hier von den süssen Datteln der Erkenntnis naschen, ohne deswegen von einem Erzengel des Paradieses verwiesen werden. Verwiesen wird man höchstens von der Bibliothekarin – ich stell mir vor, sie heisst Gabriela oder Michaela – zur gut sortierten Fachbuchabteilung, wo sich jeder Wissensdurst stillen lässt. Von A wie «Aquaristik für Anfänger» bis Z wie ZGB.

Nirgends brennt das Feuer der Fantasie so warm, so geheimnisvoll wie hier. Stundenlang könnte man in die Flammen schauen. Jedes Buch ein neues Abenteuer, eine neue Reise, eine neue Welt.

Und wie hell hier die Gedanken funkeln. So schön sieht man sie sonst kaum, geblendet vom grellen Neonlicht der einfachen Antworten. Abgelenkt vom nervösen Blinken der Aufmerksamkeitsjäger. Hier aber stehen sie klar vor Augen. Zum Greifen nah. Wer will, kann seinen Kompass einnorden, einen Fixstern suchen und Grosses wagen.

Habe ich den Brunnen schon erwähnt? Er steht mitten in der Oase. Tief hinab reicht er. Mit jedem ausgeliehenen Buch schöpfen wir daraus Empathie und Mitmenschlichkeit. Jeder Schluck daraus lässt uns die Welt mit anderen Augen sehen und das Leben und uns selbst. Ich gehe zum Brunnen und ahne, was es heisst, ein Mädchen in Afghanistan zu sein. Ich geh zum Brunnen und fühle, was es heisst, anders zu sein. Ich gehe zum Brunnen und merke, dass ich nicht allein bin mit meinen Ängsten und meinem Schmerz.

Und die paar Worte, die man an der Ausleihe mit der Bibliothekarin wechselt, sind mindestens genauso wichtig, wie die 100’000 Worte, die man unter dem Arm nach Hause trägt. Denn Bibliotheken allein sind nur Bücher auf Regalen. Erst die Menschen machen sie zu Oasen.

Beitragsbild: Pixabay